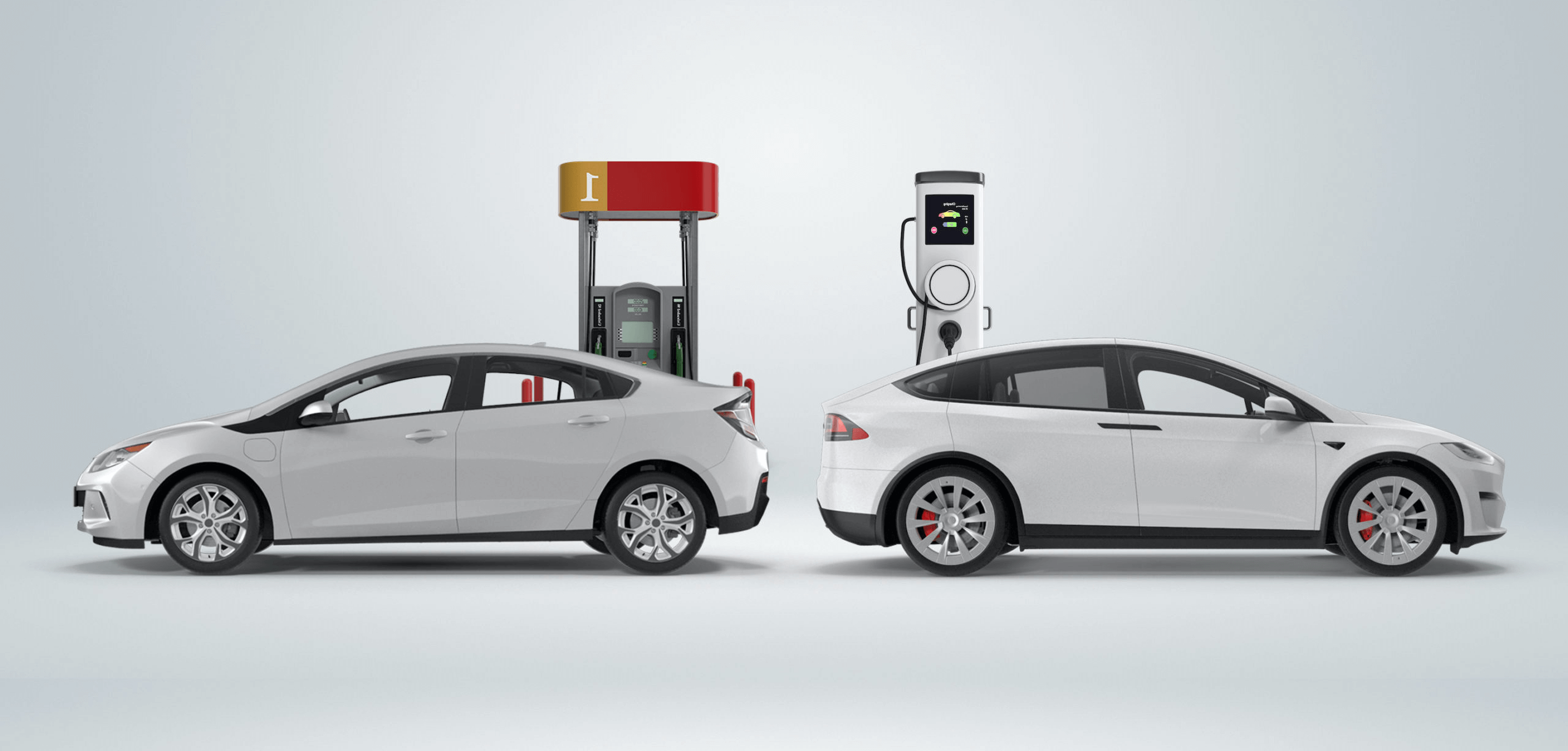

Comparatif des véhicules rechargeables vs électriques

Principes de fonctionnement

Chaîne de traction d’une hybride rechargeable

Une hybride rechargeable associe un moteur thermique et un moteur électrique reliés à une batterie de capacité intermédiaire, en général entre 10 et 25 kWh. L’architecture s’organise autour d’un dispositif de couplage série-parallèle ou parallèle avec embrayage, autorisant la traction électrique seule à vitesse urbaine et périurbaine, l’assistance électrique lors des relances, ainsi que la récupération d’énergie au freinage. L’énergie électrique se recharge sur une source externe en courant alternatif, typiquement à 3,7 à 7,4 kW, parfois à 11 kW sur les modèles les plus aboutis. La gestion énergétique commande le basculement entre thermique, électrique et modes mixtes afin d’optimiser rendement et agrément.

Chaîne de traction d’une 100 % électrique

Une électrique emporte un ou plusieurs moteurs synchrones ou asynchrones alimentés par une batterie de traction de 45 à plus de 100 kWh, avec onduleurs et gestion thermique dédiée. L’énergie provient de la recharge en courant alternatif à 7,4 à 22 kW selon le chargeur embarqué, et de la charge rapide en courant continu, fréquemment entre 100 et 250 kW, avec des pics supérieurs sur les plateformes hautes performances. L’absence de moteur thermique simplifie la cinématique, améliore le rendement global et stabilise le comportement en milieu urbain par un couple immédiatement disponible.

Autonomie et usage

En cycle WLTP, une hybride rechargeable offre une autonomie électrique généralement comprise entre 40 et 100 km. Pour des trajets domicile-travail dans cette enveloppe, l’usage s’effectue majoritairement sans carburant, sous réserve d’une recharge régulière à domicile ou au travail. Au-delà de cette distance, le moteur thermique prend le relais et maintient la mobilité sans contrainte d’autonomie électrique. Une 100 % électrique délivre, selon la capacité de batterie et l’aérodynamique, une autonomie typique de 300 à 600 km WLTP. Sur voies rapides, l’autonomie réelle varie avec la vitesse, la température et le relief. Pour un usage urbain et périurbain, l’efficience élevée et la régénération au freinage assurent des consommations basses par kWh, avec un coût énergétique très compétitif par kilomètre.

Recharge

La pertinence d’une hybride rechargeable repose sur une routine de recharge domestique ou professionnelle. Une prise renforcée à 2,3 kW recharge couramment la batterie en une nuit, tandis qu’une wallbox 3,7 à 7,4 kW divise le temps par deux à trois. Les modèles qui acceptent 11 kW AC abaissent encore la durée sur réseau triphasé. La charge rapide en courant continu reste rare sur cette catégorie, l’architecture privilégiant la simplicité et la masse contenue. Pour une 100 % électrique, la présence d’une wallbox à domicile ou en copropriété garantit un usage fluide, et le maillage de bornes rapides sur autoroute sécurise les longs parcours. Un profil de charge optimal combine recharge lente quotidienne, moins pénalisante pour la batterie, et charges rapides ponctuelles, gérées par une courbe de puissance pilotée par le système de gestion thermique.

Coûts d’achat et de possession

L’hybride rechargeable présente un prix d’accès souvent inférieur à celui d’une électrique de gabarit équivalent, en raison d’une batterie plus petite. En TCO Total Cost of Ownership, l’analyse intègre amortissement, carburant ou électricité, assurance, entretien et fiscalité. Sur un kilométrage annuel dominé par des trajets courts avec recharge fréquente, la consommation de carburant chute fortement, l’électricité facturée au kWh restant avantageuse. À l’inverse, un usage majoritairement autoroutier accroît l’intervention du moteur thermique, avec un coût par kilomètre plus proche d’un véhicule essence ou diesel efficient. La 100 % électrique affiche un coût énergétique par kilomètre très bas lorsque la recharge s’effectue à domicile ou au travail, et une maintenance limitée grâce à un nombre réduit d’éléments d’usure. Les aides publiques, les bonus écologiques et certaines exonérations locales orientent le calcul vers la réduction des émissions. L’arbitrage final dépend du prix d’achat net, du profil de roulage et de l’accès à une recharge privative.

Empreinte environnementale

Le bilan carbone inclut la fabrication, l’usage et la fin de vie. La batterie d’une 100 % électrique, plus volumineuse, engage une empreinte amont supérieure, compensée ensuite par une absence d’émissions à l’échappement. Dans un mix électrique bas carbone comme en France, la période de compensation s’avère plus courte. Une hybride rechargeable réduit fortement les émissions locales lors des trajets électriques du quotidien, sous réserve d’une discipline de recharge. Sans recharge régulière, la masse accrue et le moteur thermique actif élèvent la consommation. Les deux technologies bénéficient des progrès de l’industrie sur la densité énergétique, le taux de cobalt réduit, le recyclage des métaux critiques et la traçabilité des matières premières. Le pilotage thermique de la batterie, la gestion de charge et les écoconduites influencent également la longévité de l’accumulateur.

Performances

La 100 % électrique délivre un couple instantané, un fonctionnement silencieux et une accélération linéaire, atouts appréciés en ville et lors des insertions. Les plateformes récentes proposent une répartition des masses favorable et un centre de gravité bas grâce à la batterie en plancher, gage de stabilité. L’hybride rechargeable assure une conduite souple en mode électrique et une autonomie étendue grâce au réservoir. Sur voie rapide, l’intervention du thermique génère davantage de bruit et de transitions, variables selon la calibration. En matière de remorquage, certains modèles électriques présentent des capacités élevées, tandis que d’autres limitent la masse tractable, point à vérifier au cas par cas. La gestion de la régénération, avec palettes ou niveaux configurables, influence l’agrément et l’efficience au quotidien.

Fiabilité et maintenance

L’hybride rechargeable cumule deux systèmes complets, thermique et électrique, avec composants additionnels comme l’embrayage de couplage, le catalyseur et le système d’échappement, ce qui implique des entretiens périodiques liés à l’huile, aux filtres et aux contrôles d’émissions. La 100 % électrique supprime ces opérations et réduit l’usure des freins grâce à la régénération, tout en conservant des postes classiques comme les pneus, le liquide de refroidissement de la batterie et l’entretien de la batterie auxiliaire 12 V. La fiabilité dépend fortement de la maîtrise de la gestion thermique, du dimensionnement de l’onduleur et de la qualité des cellules. Les mises à jour logicielles améliorent le rendement, la courbe de recharge et la longévité, avec une incidence directe sur l’expérience au fil du temps.

Cas d’usage

Pendulaire urbain et périurbain

Pour un trajet moyen journalier inférieur à 60 km avec stationnement privatif équipé, l’hybride rechargeable fonctionne quasi exclusivement en mode électrique en semaine, tout en conservant l’aisance des grands départs. Une 100 % électrique de batterie moyenne couvre le même usage avec une simplicité mécanique renforcée.

Voyages longs réguliers

En présence d’itinéraires autoroutiers hebdomadaires et d’un réseau de recharge rapide bien maîtrisé, une 100 % électrique récente assure des étapes régulières espacées par des recharges de puissance adaptée. Si le parcours traverse des zones moins équipées ou impose des arrêts rares, l’hybride rechargeable conserve un niveau de flexibilité élevé grâce au carburant liquide.

Flotte d’entreprise

Les politiques RSE et la fiscalité orientent les flottes vers les émissions faibles. Une 100 % électrique simplifie la gestion énergétique lorsque la recharge au dépôt est organisée. Une hybride rechargeable devient pertinente pour des commerciaux circulant majoritairement en ville, avec obligation interne de recharge quotidienne afin de maintenir des émissions réelles faibles.

Habitats sans prise

Sans recharge privative, l’usage d’une hybride rechargeable perd son avantage structurel, car le moteur thermique intervient souvent. Une 100 % électrique reste envisageable si un accès fiable à des bornes publiques ou au travail se confirme, avec une planification adaptée des sessions de charge.

Climat froid

À basse température, la demande de chauffage élève la consommation. Les pompes à chaleur, l’isolation et le pré-conditionnement programmé limitent l’impact. Une 100 % électrique dotée d’un pré-chauffage sur secteur préserve l’autonomie. Une hybride rechargeable garde son intérêt si la batterie reçoit une charge quotidienne et si le mode thermique reste l’exception.

Ergonomie de recharge

La réussite d’un projet électrique ou hybride rechargeable dépend d’une logistique de recharge simple. Une wallbox 7,4 kW monophasée couvre déjà la plupart des besoins privés. Le triphasé 11 kW améliore la flexibilité pour des batteries de grande capacité. Sur autoroute, la cohérence entre la puissance soutenue de la borne et la courbe de charge du véhicule détermine la durée d’arrêt. Une application fiable pour localiser, réserver et s’authentifier fluidifie l’expérience. Le câble adapté, le respect des intensités et la surveillance du différentiel renforcent la sécurité électrique domestique.

Fiscalité et réglementations

Les zones à faibles émissions en Europe favorisent les véhicules à faibles rejets au pot d’échappement. Les barèmes de bonus et de taxes évoluent régulièrement, avec un traitement généralement plus favorable pour les 100 % électriques. Certaines villes offrent des facilités de stationnement ou des accès privilégiés. Les entreprises bénéficient, selon les pays, d’avantages sur l’amortissement et la TVS en faveur des émissions basses. La conformité aux normes Euro et aux objectifs CO₂ des constructeurs influence la disponibilité des modèles et le positionnement tarifaire.

Points d’attention techniques

Masse et efficience La batterie accroît la masse. Une hybride rechargeable lourde, roulée sans recharge, consomme davantage qu’un thermique efficient. Une 100 % électrique lourde mais profilée aérodynamiquement conserve une efficience correcte à vitesse stabilisée modérée.

Chauffage et climatisation Les pompes à chaleur réduisent l’impact énergétique du confort thermique. Le pré-conditionnement sur secteur conserve l’énergie de traction pour la route.

Pneumatiques Les gommes à faible résistance au roulement améliorent l’efficience mais exigent une surveillance de l’usure et des pressions. Le couple instantané sollicite davantage le train avant sur certains modèles, d’où l’intérêt d’une rotation périodique.

Logiciels et mises à jour Les optimisations logicielles influencent l’autonomie, la courbe de charge et l’interface. Un suivi régulier maintient les performances annoncées.

Arbitrages et recommandations

Pour un quotidien urbain ou périurbain avec recharge domestique, une 100 % électrique simplifie la mécanique, réduit l’entretien et stabilise le coût par kilomètre, avec une autonomie largement suffisante pour la majorité des trajets. Pour des profils mixtes combinant courts trajets en semaine et départs occasionnels sans maillage rapide fiable, l’hybride rechargeable garde une pertinence élevée à condition de recharger très régulièrement. Sur de longues distances répétées, une 100 % électrique récente avec charge rapide soutenue et planification adaptée assure des étapes prévisibles. Sans accès stable à une prise, l’intérêt d’une hybride rechargeable décline fortement, alors qu’une 100 % électrique reste envisageable si l’écosystème public local répond aux besoins.